ポーランドにおける査証免除(ビザなし)での滞在日数は180日という期間の中で最高90日までです。年間では租税法などにより最高180日以内となっています。これ以上の滞在をする人は滞在許可証、ヴィザなどの申請が必要になります。1999年には2国間協定によりヴィザが撤廃されましたが、2007年よりシェンゲン協定加盟国となり、領域内の行き来が自由となり、出入国審査(パスポートコントロール)は行われなくなりました。 ポーランドには日本から(へ)の直行便がないため、どこかの経由地でシェンゲン領域の出入国スタンプが押される場合がほとんどです。一度シェンゲン領域に入ると、領域内の国々を何度出入りしても出入国審査はありません。例えばポーランドからドイツ経由で日本に帰国する場合でも、シェンゲン協定の出国審査はドイツで行われ、ポーランドではパスポートコントロールはありません。日本からポーランドへ来る場合も同じくドイツで入国審査が行われ、ポーランドでは行われません。しかし、ポーランドから例えばトルコへ直行便で行くには、出入国審査はポーランド、トルコ両国で行われます。これは空港でシェンゲン領域へと非シェンゲン領域への発着を区別しているからです。トルコはシェンゲン領域ではないので、ポーランドで出入国審査が実施されます。 陸路の場合でも、シェンゲン領域内では国境で出入国審査が行われることはありません。そもそも国境施設がないので、そのまま国境を通過することになります。このように一度シェンゲン領域に入ると、領域外に出国するまでは、出入国審査が行われず、スタンプを押されることもありません。つまり、最初の入国スタンプがシェンゲン協定加盟国への滞在許可であり、合法的に入国した証明になると考えるとわかりやすいでしょう。そしてこの入国日より180日以内の期間で最高90日までにシェンゲン領域内に滞在することが可能になります。 入国スタンプをもらい、そのまま90日間シェンゲン領域内に滞在するのなら非常にシンプルなのですが、シェンゲン領域内外を行ったり来たりする場合は注意が必要です。シェンゲン領域内に出入りする度に出入国スタンプが押されますが、180日という期間内の「90日」は合計(累計)日数ですから、例えば10日間シェンゲン領域外に出ていれば、この分は90日には当然換算されません。非常にまれなケースだとは思いますが、例えば毎月15日間、シェンゲン領域内に滞在するとすると、1月~6月一杯の180日間に90日滞在することになるので理論的には合法です。しかし、例えば1月~2月に50日滞在し、5月~6月にも50日滞在すれば累計100日となりオーバーステイになります。ここでいう滞在はシェンゲン領域内のことですから、ドイツやフランス、イタリアなど、実際に滞在する国が変わっても関係ありません。(シェンゲン協定加盟国はこちらを参考ください) 「180日以内90日」というルールはご理解頂いたと思いますが、未だに勘違いしている人が多いのは、「一旦、シェンゲン領域外に出国し再入国すれば、また次の90日間滞在できる」というものです。私の知っている例でも、この方法で1年以上滞在した人がいましたが「180日以内90日」に完全に反する行為です。出入国審査などで問題にならなかったのはたまたまで、厳しい審査官に当たれば反論の余地はなかったでしょう。それでは、実際に180日間に90日を滞在した人は、次回はいつ、再入国することができるのでしょうか?実はこの辺りの解釈は非常に曖昧で明文化されていないのです。 解釈の1つは最初の入国日から180日経過した時点で一旦リセットされるというもの。実際には180日以内に10日しか滞在していなくても、入国日を起点とするのは1番わかりやすいかもしれません。しかし、この解釈だと同じ180日という期間内で、最初に10日間、その後100日目から80日以上滞在する場合、180日目にはシェンゲン領域外に出ていなければなりません。そして再入国すれば合法となるはずですが、入国審査官が100日目の入国を起点として計算すれば、実質的には10日間しか滞在できなくなってしまいます。最初の入国日から180日でリセットされるという明確な規定がないので、問題化する可能性は0ではありません。 もう一つはシェンゲン領域からの出国日を起点とするもの。例えば1月~3月まで90日間を滞在した場合、最後の出国から3ヶ月間は入国できないとして、次回は7月1日以降になるという解釈です。いやいや3ヶ月ではなく、6ヶ月だという解釈も存在します(北欧規定ではこれが適応されるらしい)。具体例で考えてみると、1月~3月に90日滞在、4月~6月まで3ヶ月空白期間を設ける、その後7月~9月に90日間滞在、10月~12月に空白期間を設ける、これが前者ですが、一応理に適っていますね。後者は1月~3月の90日間、その後6ヶ月の空白期間ですから再入国は10月1日、そこから90日間滞在したとすると、翌年の6月までは入国できないのでちょっとおかしくなりますね。 ということは、もっとも現実的な解釈としては、180日間90日以内を滞在した後は、3ヶ月間は入国できないというものでしょう。ただし、この方法は90日間滞在しない人にはほとんど意味がありません。先の例に挙げた毎月15日間滞在するようなケースでは、3ヶ月の空白期間は理論上必要なくなります。実際には入国審査官の裁量に委ねられているのが本当のところで、「180日間90日」というルール以外に明確な基準は存在しないようです。 (編集部もポーランド国境警備隊広報部に確認しましたが、明確な回答は得られませんでした) ただし、オーバーステイが発覚した場合、1年~5年間、シェンゲン領域内には入国できなくなります(一部罰金が科せられるとの話もあるが詳細不明)。これはシェンゲン領域内共通のデータベースに登録されるので、以前ドイツで発覚したからパリ経由なら大丈夫だろうと思ってもダメです。入国審査時にばれてしまいます。また、ほとんどの場合はオーバーステイの発覚は出国時であり、出国できずに拘束されるということはないようです。ただし、出国させてくれたからといって、オーバーステイが発覚しなかったとは言い切れず、ブラックリストに登録される可能性はあるので注意が必要です。トラブルを避けるためには、しっかりと出入国スタンプを確認し、きちんとした釈明ができるように、滞在期間などをメモしておくのが良いでしょう。 下記、参考までにポーランド外務省と国境警備隊に問い合わせた結果です。ただし、仮にポーランドの公的機関の見解が下記のものでも、他のシェンゲン協定加盟国では解釈が違ったり、実際の審査官によって判断は変わってきます。下記は各機関の広報官からの回答ではありますが、何らかの基準に基づいた公的な見解とは受け止めないようご理解ください。 ポーランド外務省の見解 最初の入国日から180日経過した時点でリセットされ、次の180日がカウントされる (リセットという言葉は使っていませんが、入国日を起点として180日が換算されるということですね) ポーランド国境警備隊の見解 90日の滞在後、一旦シェンゲン領域外に出て再入国すれば、次の90日間を滞在できる (国境警備隊は実際に審査をする立場にありますが、外務省とも解釈が違うようです) 関連記事 / Related posts: シェンゲン協定(2013年10月改定) 短期滞在許可証(karta czasowego pobytu) – 留学生の場合 パスポートコントロール (Kontrola graniczna) ポーランドとシェンゲン協定(2014年5月更新)

7 września 2013 roku członkowie Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego wybrali organizatora Igrzyska Olimpijskich w 2020 roku. Spośród 3 miast kandydujących, druzgocącą przewagą, wygrało TOKIO! Japońska stolica będzie po raz drugi w historii gościć letnie igrzyska. Wcześniej sportowcy o najwyższe trofea walczyli tam w 1964 roku. Grupa ok. 1,2 tys. działaczy i sportowców zgromadzonych w hali sportowej w dzielnicy Setagaya, pomimo wczesnej godziny (w chwili ogłoszenia wyników w Tokio była godz. 5.20) na dobra wieści zareagowała wybuchem energii i radosnym okrzykiem ”Banzai!”. W całym Tokio rozbrzmiewały okrzyki ”Nippon!”, ”Nippon!”. Podobno także z tej okazji nad Tokio pojawiła się nawet naturalna tęcza! Bardzo zadowolony premier Japonii, Shinzo Abe w swoim przemówieniu po ogłoszeniu wyniku […]

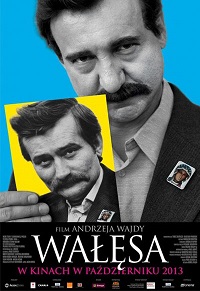

9月5日、イタリア・ベネチア国際映画祭でアンジェイ・ワイダ監督(87)の最新作「ワレサ」(原題:”Wałęsa. Człowiek z nadziei”) のワールドプレミア上映会が行われ、同監督のほか主演のロベルト・ヴィエンツケヴィッチ(Robert Więckiewicz)とアグニェシュカ・グロホフスカ(Agnieszka Grochowska)が出席しました。 非コンペティション作品にもかかわらず今回のフェスティバルの話題作のひとつと噂されていた同作品の上映会には、主人公であるレフ・ワレサ元大統領とダヌタ夫人がサプライズで登場。レッドカーペットにワレサ夫妻とワイダ監督があらわれると、会場からは大きな歓声と拍手が起こりました。 グダンスク造船所で働く電気技師が独立自主管理労働組合「連帯」を結成し、ポーランド社会主義崩壊の立役者となりのちには大統領へ就任するという、ひとりの男性の波乱の半生とそれを支える家族の姿を描いたこの映画は観客に温かく迎えられ、上映後会場は盛大なスタンディングオベーションにつつまれました。自身も「連帯」運動に参加していたワイダ監督は、ワレサ元大統領について「ポーランドの歴史において異色を放つ人物。それまでのインテリ階級の人々の誰もが成し遂げられなかったことをやり遂げた肉体労働者」とコメントしました。 同映画祭ディレクターであるアルベルト・バルベラ氏は「ワイダ監督はポーランドだけではなく世界に影響をもたらす偉大なアーティストであり、彼の功績がポーランド映画史の礎となったことは間違いない」と語り、代表作である「灰とダイヤモンド」で1958年に同映画祭批評家連盟賞を受賞したワイダ監督には今回、「世界的な映画界の伝説の人物」としてペルソール賞という功労賞が贈られました。 今回の映画祭のコンペティション部門ではイタリアのジャンフランコ・ロッシ監督のドキュメンタリー映画「Sacro GRA」が最優秀賞を受賞しました。 「ワレサ」は10月4日にポーランドで公開の予定です。 「ワレサ」公式サイト: http://www.walesafilm.pl/ (英語あり) (写真はfilm.org.plのものです) 関連記事 / Related posts: 関連記事がありません / No related posts.