8月15日は聖母の被昇天の祝日です。ポーランド語ではŚwięto Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny(シフィエント・ヴ二エボヴジェンチェ・ナイシフィエンチシェイ・マリイ・パンヌィ)といいます。 これは1950年、ローマ法王ピオ12世によって定められたカトリックの聖日で、聖母マリアがその人生の終わりに肉体と霊魂を伴って天国にあげられたことを記念するものです。この日は全国の教会で盛大なミサが行われますが、なんと言っても有名なのは、チェンストホヴァ(Częstochowa)のヤスナ・グラ(Jasna Góra)修道院への巡礼でしょう。8月15日を目指し、ポーランド全土から多くの巡礼者たちが集まってきます。何百キロの道のりを10数日もかけて歩いてくるグループもいれば、自転車やローラースケートに乗ってくる人たちもいたりと様々です。ちなみにこの日は国民の祝日のため、会社や商店もお休みになります。 さて、実は8月15日にはもうひとつ祝日が制定されています。それはポーランド軍の祝日(Święto Wojska Polskiego – シフィエント・ヴォイスカ・ポルスキエゴ )。これは1920年、ポーランド・ソビエト戦争でのワルシャワの戦いでポーランド軍が勝利したことを記念するもので、1992年に正式に祝日として制定されました。この日、軍と関係のある教会ではミサが行われ、墓地では亡くなった軍人たちの名前が点呼される他、ワルシャワの無名戦士の墓の前では記念式典が行われ、ポーランド共和国大統領他、政府要人が多数出席します。 (写真はsodalicja.plのものです) 関連記事 / Related posts: 聖母の被昇天の祝日 / Wniebowzięcie Najswiętszej Maryi Panny 聖木曜日(Wielki Czwartek) – ポーランドの祝祭日 メーデー (Święto Pracy) – ポーランドの祝祭日 独立記念日 (Święto Niepodległości) – ポーランドの祝祭日 公現祭 (Święto Trzech Króli) – ポーランドの祝祭日

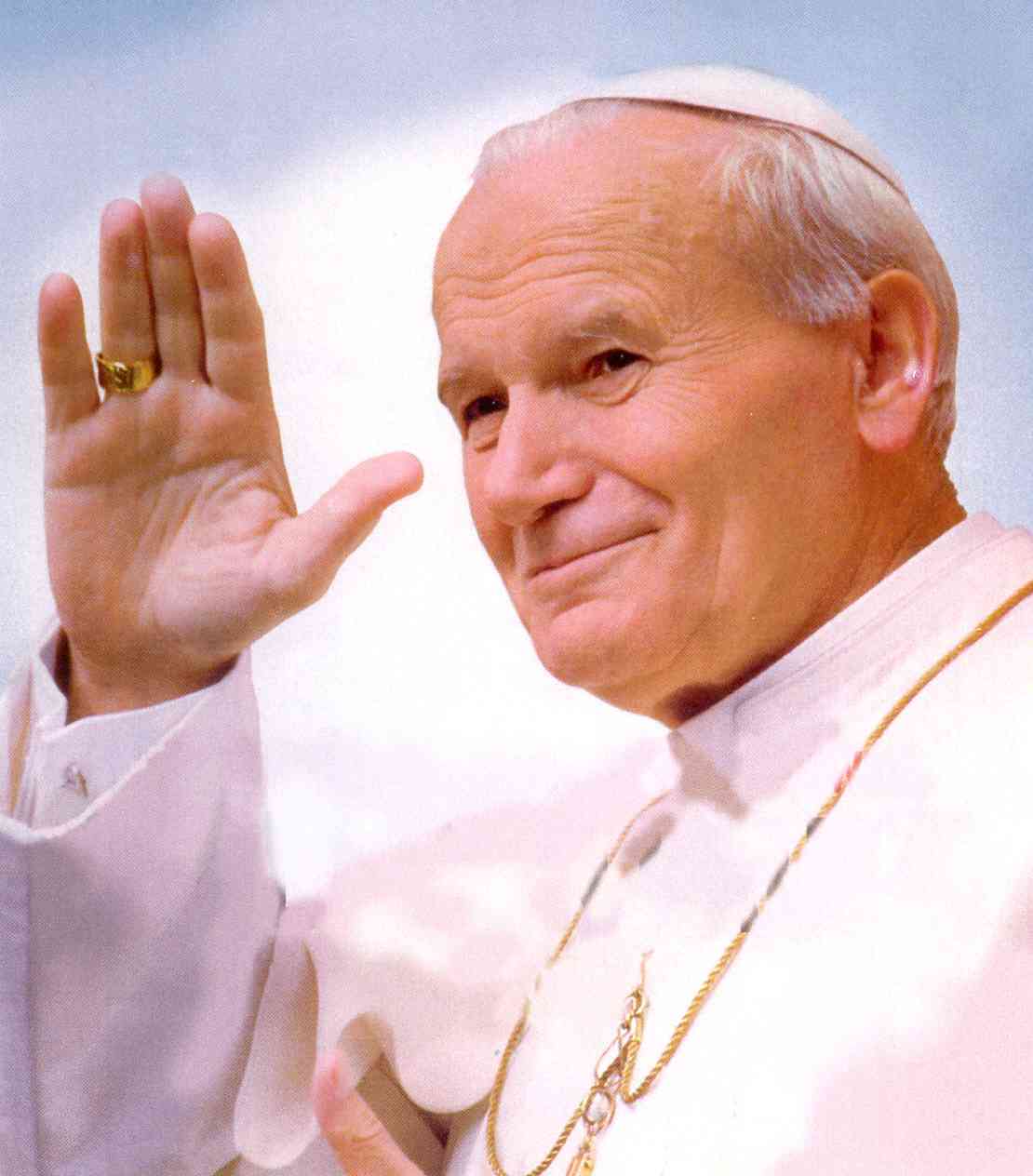

ポーランド人の誇りといえば第264代ローマ教皇であった故ヨハネ・パウロ2世(在位1978~2005年)。2014年4月27日に列聖が宣言されました。 彼の生まれ故郷であるヴァドヴィツェ(Wadowice)にあるヨハネ・パウロ2世博物館が4月9日、4年近くにわたる改修作業を終えて再オープンし、記念式典にはドナルド・トゥスク首相やスタニスワフ・ジヴィシュ枢機卿などが出席しました。 この博物館は1920年にカロル・ヴォィティワ(Karol W […]

ヴァムビェジツェ(Wambierzyce)という町は、ヴァウブジフの近くにありキリスト教徒の巡礼地として有名だ。その巡礼所の一つに、女性が吊るされた十字架がある。また、この町には、ヴァンパイアの様に、実際に棺で寝ている変わり者がいるそうだ。 その他にも、この辺りは自然が豊かでブオンドネスカウィ(Bledne Skaly)という変わった形をした岩肌やヤスキニャニェジヴェジャ(Jaskinia Niedzwiedzia)という有名な洞窟な […]

スラブ系で初めて、そして約500年ぶりに非イタリア人のローマ教皇に就いたヨハネ・パウロ2世の祖国ポーランド。統計年鑑(2016)に因ると、国民の実に92%がカソリック信者と分類され、これは世界一を示しています。確かにポーランドでは教会も多く、頻繁に集会が行われているし、町中で神父さんや修道女を見かけることも良くあります。 もっとも、皆が皆、毎週日曜のミサは欠かせないというような敬虔な信者とは限りません […]

頭蓋骨で出来た教会 クドヴァ・ズドルイ(Kudowa Zdrój)という町は、ヴァウブジフの南に位置し、スタラポランカというポーランドでは有名なミネラルウォーターの生産地として有名です。その他にもこの町では、様々な種類の源泉があり、温泉水を飲んで療養することもできます。更に、何キロか離れたクドヴァチェルムナ(Kudowa Czermna)という村には、世界にも数少ない頭蓋骨から出来た教会があります。ある宣教師が、野原一 […]

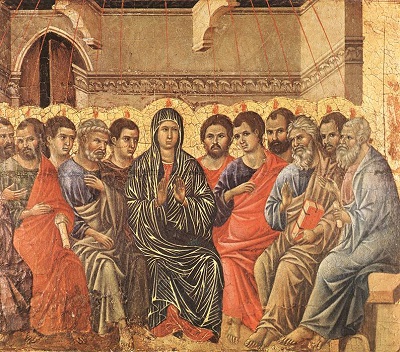

聖霊降臨祭 (Zesłanie Ducha Świętego – ゼスワニア・ドゥハ・シフィヨンテゴ)はキリスト教の祝日で、復活祭から7週間後(復活祭から50日目)の日曜日に祝われます。ポーランド語ではZielone Świątki(ジェロネ・シフィヨントキ)と呼ばれることのほうが多いです。日本語では五旬祭とも呼ばれます。 これはキリストが昇天した10日後に聖霊が使徒のもとに現れたことを記念する日です。新約聖書の『使徒言行録』2章1節 – 42節 […]

チェンストホーヴァ (Częstochowa) は、ヤスナ・グラ (Jasna Góra) という僧院と黒のマドンナ(Czarna Madonna – チャルナ・マドンナ)で有名な町だ。普段からポーランドだけでなく世界中からの巡礼者が絶えなく、外国語もあちこちで聞こえる。8月15日の聖母被昇天の日には日本の御遍路さんのように、ポーランド各地からヤスナグラを目指して歩いてやってくる人で溢れかえっている。ところで黒のマドンナは、1655年にス […]

7月27日、ローマ法王フランシスコがクラクフで開かれている「世界青年の日(ワールド・ユース・デー)に参加するためにクラクフを訪問しました。現法王がポーランドを訪問するのは初めてのことです。 クラクフ・バリツェ空港でポーランド共和国大統領夫妻の歓待を受けた法王はその後ヴァヴェル城で公式の演説を行い、その後アンジェイ・ドゥダ大統領と会談を行いました。会談後はヴァヴェル城内の大聖堂でポーランドの司教 […]

ヨハネ・パウロ2世(ポーランド語ではヤン・パヴェウ・ドゥルギィ – Jan Paweł II)はポーランド出身の第264代ローマ教皇です。(在位:1978年10月16日‐2005年4月2日) 史上初のスラヴ人教皇であるヨハネ・パウロ2世(本名カロル・ユゼフ・ヴォイティワ‐ Karol Józef Wojtyła)は、1920年5月18日、ポーランドのヴァドヴィツェ(Wadowice)で父カロル・母エミリアの次男として生まれました。8歳のとき母を、11歳のとき兄 […]

イースターは日本ではあまり馴染みがない日ですが、ヨーロッパの人たちは、イースターになって春が来るという感じで待ち望んでいます。イースターの数週間前から、街のお店はうさぎやたまご、ひよこの飾り付けがされて、チョコレートもたくさん売られています。ポーランド食器もたまごのオーナメントがありました。またお花屋さんにはパルマと呼ばれる羽のような飾りがたくさん売っています。息子が通う幼稚園で行われたイ […]

ブラジルではイースター前の土曜日~火曜日の4日間に行われるリオのカーニヴァルが有名 水曜は灰の水曜 水曜からWielki post大斎 この期間を四旬節という イースター前には脂の木曜などなど Ostatki popielec 本記事:大斎(だいさい、ラテン語:jejunium)は、カトリック教会における大斎を扱う(「大斎」は教派ごとに、漢字の読みと内容が異なっている)。 イエス・キリストの受難に心をはせるために行う食事制限のこと […]

歴史上初のポーランド人教皇でありポーランド国民の誇りである第264代ローマ教皇ヨハネ・パウロ2世(1920-2005)と、第261代ローマ教皇ヨハネ23世の列聖式が、今月27日日曜日にバチカンで行われます。 この2人のローマ教皇の列聖式には世界中から数百万人がバチカンを訪れると予想されており、またヨハネ・パウロ2世の母国であるポーランドからも数十万人が列聖の瞬間に立ち会おうとバチカン入りすると言われています […]

ポーランドにある「世界一」をいくつかご紹介します。 世界一大きいキリスト像 ルブスキ県のシフィエボジンという町に2010年に建てられた、高さ36メートル、重さ400トンのキリスト像。それまでに世界最大だったリオ・デ・ジャネイロのキリスト像よりも4メートル高い。 世界一大きなピアノ ポモルスキ県のシンバルクという町で、2010年にポーランドの作曲家であるフレデリック・ショパンの生誕200周年を記念し […]